新着情報

- 2024.02.22

- チケットのお申し込みは終了いたしました。

- 2024.01.20

- 事前学習会は受付終了しました。

- 2024.01.10

- 出演者変更のお知らせ

- 2023.12.18

- チケットのご予約受付を開始いたしました。

- 2023.12.15

- 【お詫び】チラシ掲載の座席表に誤りがございました。

「硯修會」とは

「3人で共に1つの舞台を」

大日方寛・山本泰太郎・竹市学の3人がこの思いから立ち上げた会です

国立能楽堂での研修を修了して早くも20年

養成事業という与えられた環境のもとで修業していた私たち

いまや3人共に会する機会はほとんどありません

相手の姿を見てその足跡に想いを馳せ

更に自分が奮起して精進の道に進むべき励みとなすべく

再び研修の場を求め、ここに集いました

与えられた「研修」から自らの「硯修」へ

専門分野や日頃の活動、そして個性も全く違う3人が

この意思のもと1つになって一期一会の舞台に臨みます

能楽タイムズ対談「三期三役で会を」

メンバー

-

大日方 寛

(おびなた ひろし)

脇方 下掛宝生流

1968年生まれ

国立能楽堂三役養成事業

第3期研修終了

故 宝生閑及び宝生欣哉に師事

大学を中退、宝生閑の下で

修行すべく研修生となる

平成3年「小鍛冶」大臣にて初舞台

平成17年「道成寺」

平成20年「張良」

令和元年「姨捨」披演

【自訓のことば】

素直な心を忘れず -

山本泰太郎

(やまもと やすたろう)

狂言方 大蔵流

1971年生まれ

国立能楽堂三役養成事業

第3期研修終了

父故山本則直及び山本東次郎に師事

昭和51年「靭猿」にて初舞台

昭和63年「千歳」を披く

以来、国立の研修に加わりながら

修行を重ね

平成3年「三番三」

平成4年「語 那須」

平成6年「獅子聟」

平成8年「釣狐」

平成17年「花子」などを披演

【自訓のことば】

一番一番を大切に -

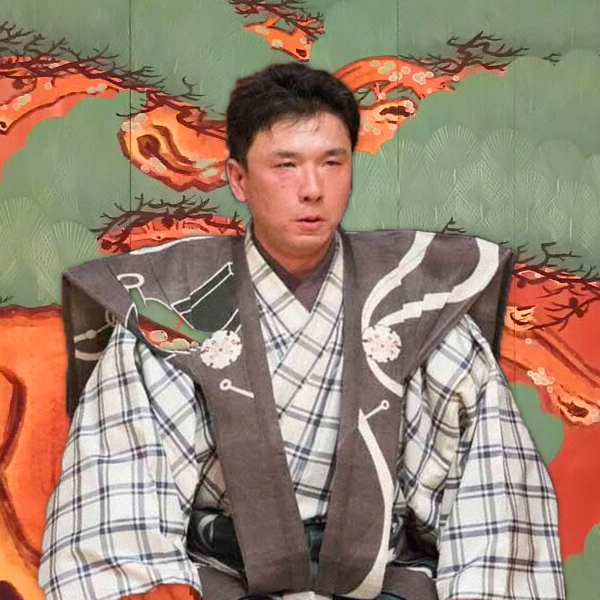

竹市 学

(たけいち まなぶ)

笛方 藤田流

1972年生まれ

国立能楽堂三役養成事業

第3期研修終了

故 藤田六郎兵衛に師事

昭和63年「経政」にて初能

平成7年「猩々乱」「石橋」を披く

以来、平成8年「翁」

平成11年「道成寺」

平成13年「清経音取」

平成29年「卒塔婆小町」

令和元年「姨捨」

令和2年「桧垣」披演

【自訓のことば】

一に稽古、二に稽古

硯修會発足に寄せて

猪又 宏治

(国立文楽劇場企画制作部長)

(元・国立能楽堂企画制作課長)

このたび国立能楽堂の養成研修を卒業した皆様が「硯修會」を立ち上げられましたこと、たいへんに嬉しく思います。

初々しくやんちゃなでもあった皆さんが様々分野の先生方について研修されていた姿が思い出されます。先のことなどわからない世界で、それぞれが成長され立派に舞台を勤められている姿も頼もしく思っていました。今後の能楽界の一翼を担っていくのだな~と陰ながら楽しみに拝見していました。そしていま自らの気持ちで「硯修」の場を作り出されました皆様の成長した心意気に改めて応援をおくりたいと思います。